Z会の幼児コースって、どんな内容なんだろう?

幼児向け通信教材を探す中で、「Z会という名前は聞いたことがあるけど、中身まではよく知らない…」という方も多いのではないでしょうか。

このページでは、Z会の中でも3~4歳を対象とした『年少』の教材を、実際に受講した体験をもとに紹介します。

親目線+言語聴覚士としての専門的視点の両面から、わかりやすくお伝えします。

- 教材の特徴や内容(写真つき)

- 子どもにみられた変化

- よいと感じたこと・気になったこと

「うちの子に合うかな?」と迷っている方が、Z会の教材をリアルにイメージできる記事になっています。

写真つきで実際の教材も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

- ブログ運営者「くろねこ」の同僚で言語聴覚士として働く母親

- 幼児教育は「家庭での丁寧な関わりが大切」と考える『紙教材派』

- 子どもに合った幼児教材選びを実践中

- 新しいことに不安を感じやすく、気に入らないことは避けがち。

- ダダをこねて親を困らせる場面もありますが、一度やると決めたことには粘り強く取り組むタイプ。

\ 公式サイトを今すぐチェックしてみる /

Z会幼児コースってどんな教材?

Z会ならではの特徴とは?

Z会幼児コースは、「自分で考える力」と「親子の関わり」を重視した教材です。

特徴的なのは、

- 実体験に基づく課題『ぺあぜっと』

- 思考力を育てるワーク『かんがえるちからワーク』

という2つの教材を“両輪”として組み合わせていること。

さらに、「親が教える」のではなく「親子で楽しむ」ことを前提とした設計になっており、保護者向けのサポートも充実しています。

同じく幼児向けの通信教材としてよく比較される3つの教材と、Z会幼児コースの特徴をまとめた表を作りました。

違いを知るための参考にしてみてください。

| 教材名 | 学びのスタイル | 主な教材の特徴 | 親の関り | 提出課題 |

|---|---|---|---|---|

| Z会幼児コース(年少) | 実体験+ワークの両輪 | 実体験課題とワークを組み合わせて思考を育てる | 必要 | あり |

| こどもちゃれんじ(紙) | ワーク+エデュトイ | 映像や玩具を活用し、楽しく学べる | ほどほど | なし |

| こどもちゃれんじ(タブレット) | タブレット中心+補助教材 | しまじろうと一緒に学べるデジタル学習 | 少なめ | なし |

| すまいるぜみ | タブレット学習のみ | 先取り学習あり、1人でも進めやすい | 少なめ | なし |

| 幼児ポピー | 紙ワーク中心 | シンプルで親子で取り組みやすい | 必要 | なし |

このように、Z会幼児コースは「体験」と「ワーク」のバランスや、親子で関わる設計、提出課題など、他の教材とは異なる独自の特徴があります。

Z会幼児コース年少の受講料は?他の教材と比べてどう?

Z会幼児コースは内容がしっかりしている分、「料金は高いのでは?」と気になる方もいるかもしれません。

ここでは、Z会を含む4つの代表的な幼児向け通信教材の「年少コース」の受講料を比較してみました。

| 教材名 | 毎月払い(税込) | 一括払い(月あたり) | 備考 |

|---|---|---|---|

| Z会幼児コース(年少) | 3,500円 | 2,975円 | 年中・年長は3,980円(12ヶ月一括3,383円) |

| こどもちゃれんじ(ハイブリッドスタイル) | 3,290円 | 2,730円 | 別で「デジタルスタイル」あり |

| すまいるぜみ | 4,378円 | 3,630円 | タブレット代別途必要 |

| 幼児ポピー | 1,500円 | 1,425円 | 非常にリーズナブル |

Z会幼児コースは、他の教材と比べて中間〜やや高めの価格帯に位置します。

ただ、「体験+ワーク」や「提出課題」「担任の先生からの返却コメント」など、内容やサポートの充実度を考えると、価格に見合った価値があると感じます。

幼児教材で『体験×ワーク+提出課題』はめずらしいよ!

Z会年少コースで届く教材内容を紹介

Z会年少コースでは、毎月以下の5つの教材が届きます。

- 体験教材『ぺあぜっと』

- ワーク教材『かんがえるちからワーク』

- 提出課題『ワークシート』

- 絵本教材『いっしょにおでかけブック』

- 保護者向け冊子『ぺあぜっとi』

それぞれに異なる役割があり、紙のワークだけでなく「体験」や「提出課題」なども充実しているのが特徴です。

5つの教材についてそれぞれ内容を確認しておきましょう。

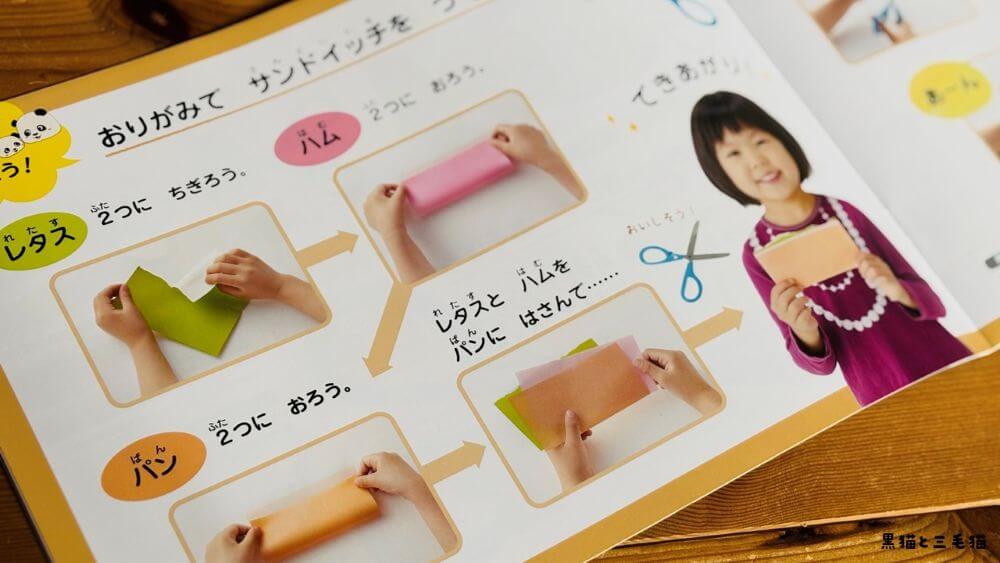

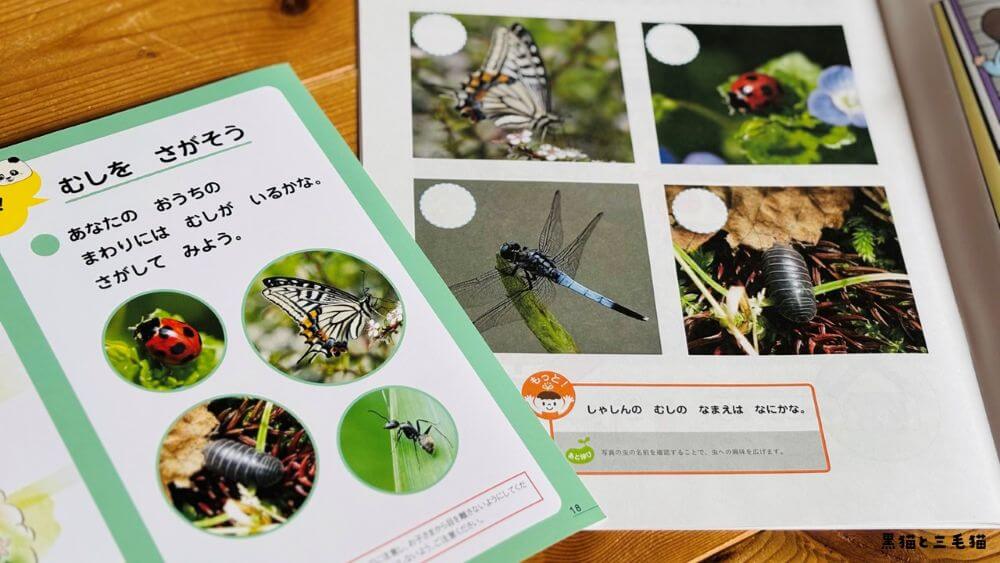

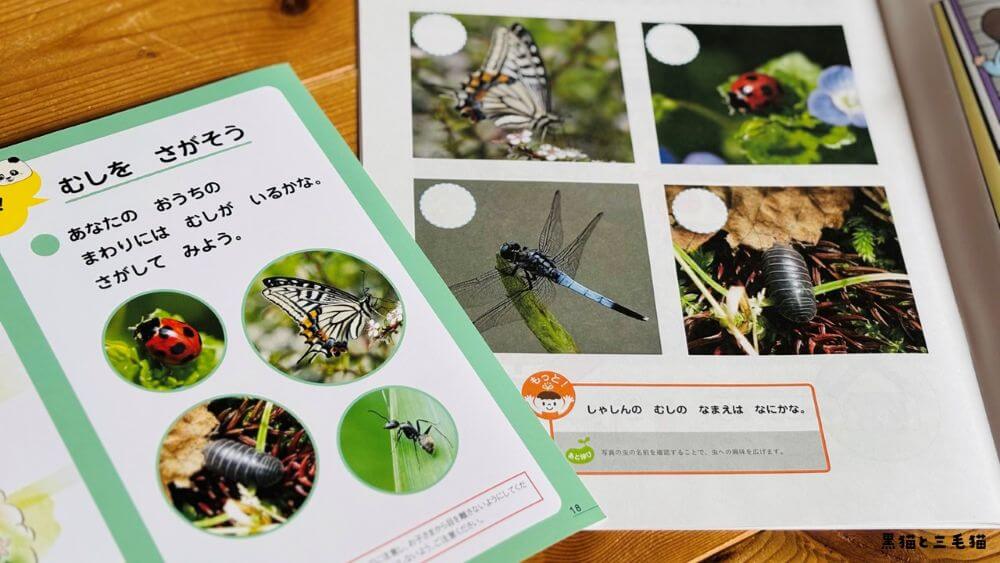

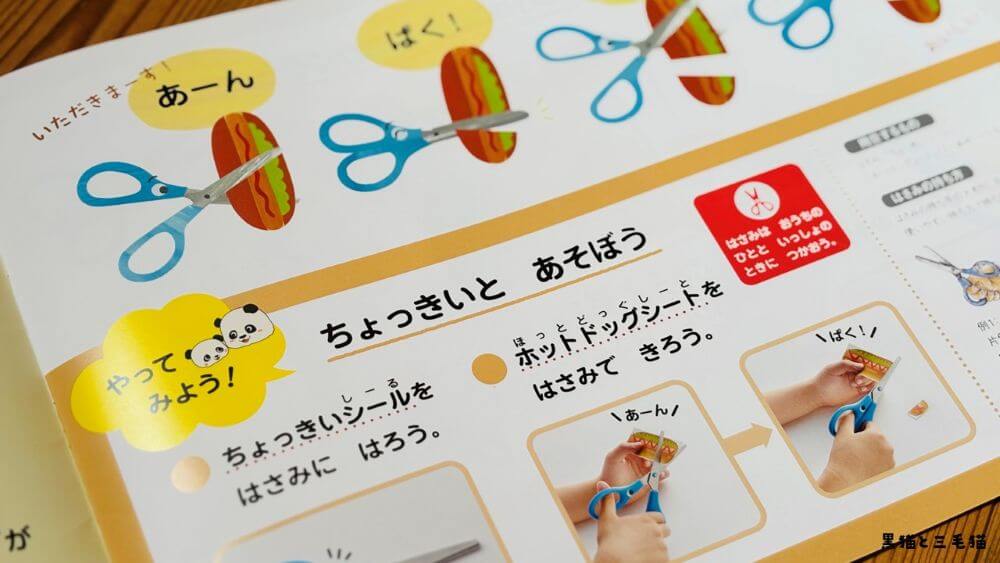

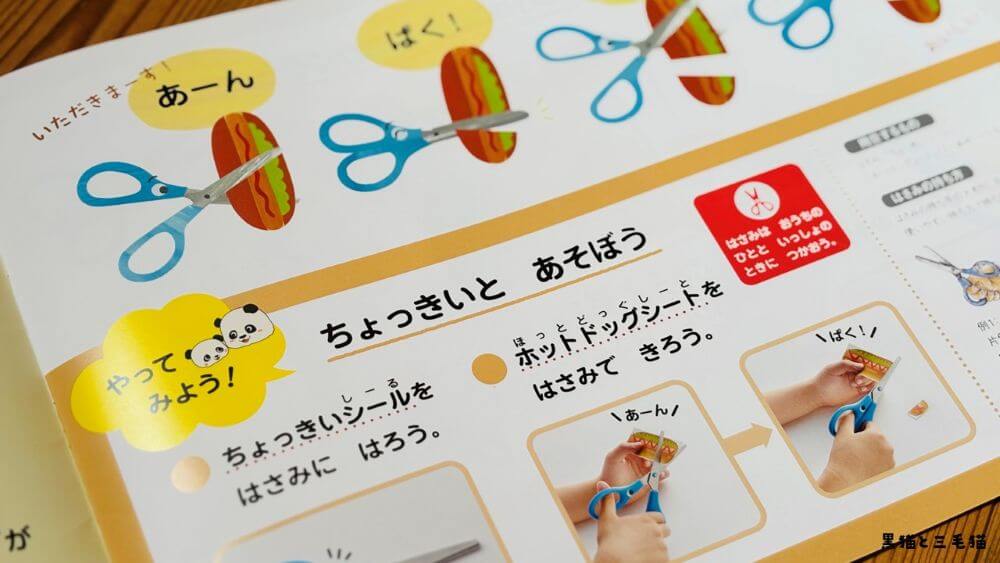

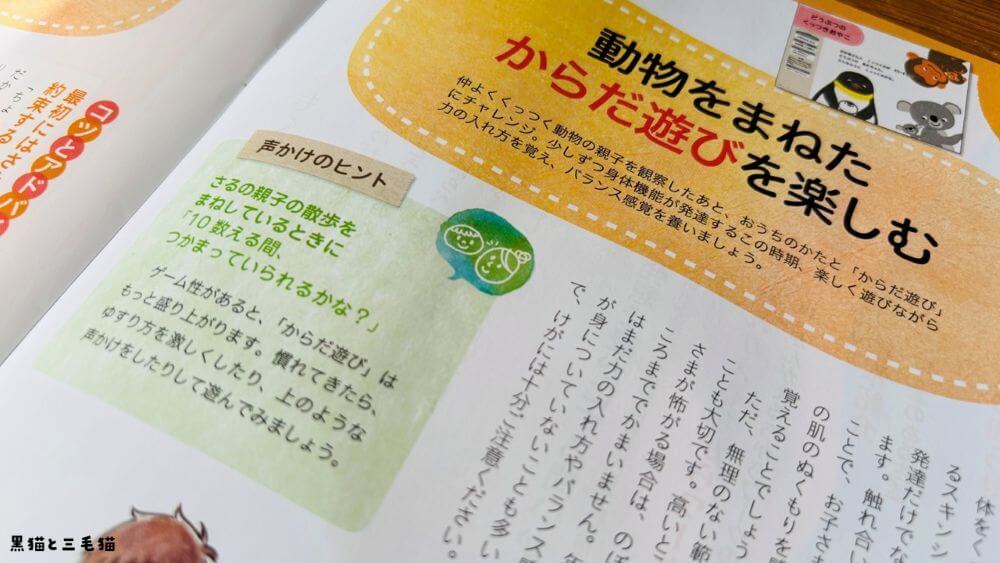

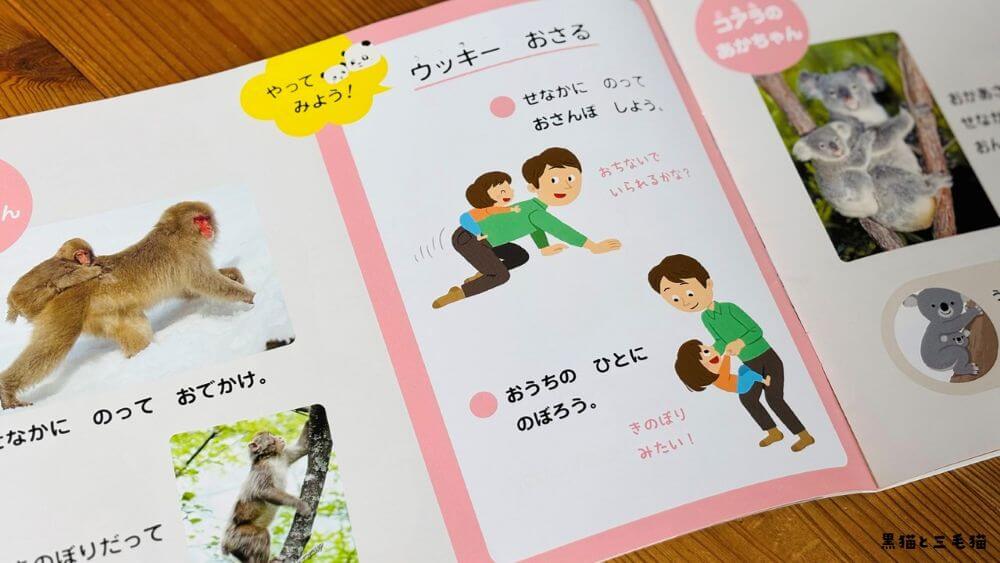

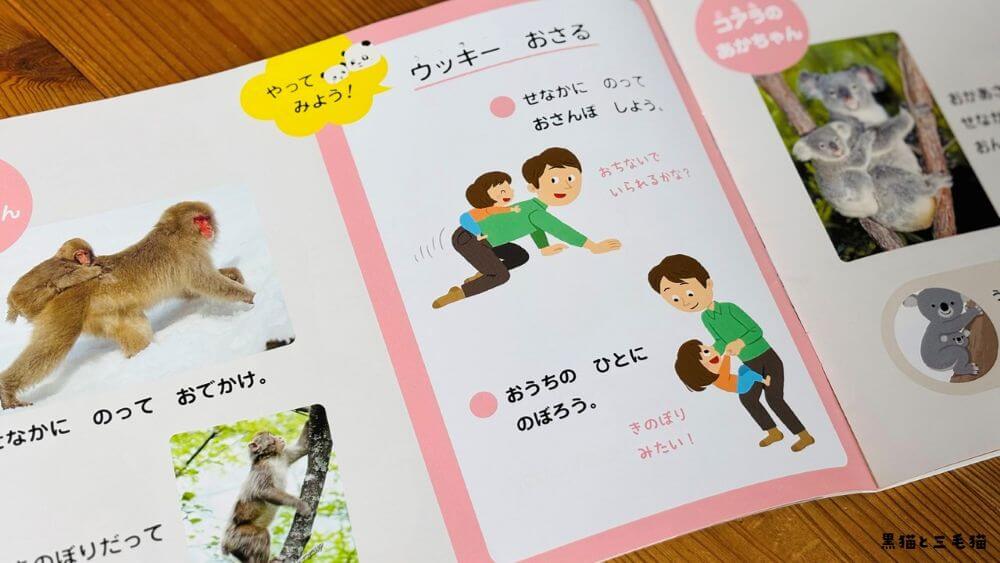

体験教材『ぺあぜっと』

Z会幼児コースを象徴するのが、この『ぺあぜっと』です。

料理・工作・運動・観察など、身近な素材や行動を通して、「やってみる → 気づく → 話す → 考える」という流れが自然に生まれるように設計されています。

1冊には4つの体験テーマが掲載されており、親子で一緒に取り組むことが前提です。

イラストや写真を使って視覚的にわかりやすく構成されていて、小さな子どもでも取り組みやすい工夫がされています。

各テーマには「目安の時間」「取り組み方のヒント」「ねらい」などが明記されており、保護者が無理なくサポートできるようになっています。

内容は遊びの延長のように感じられるものが多く、子どもにとって負担になりにくいのも魅力。

1回あたりの所要時間は10〜60分程度で、テーマによっては時間がかかったり、準備が必要になることもあります。

休みの日など時間のあるときに取り組むとスムーズです。

やってみて、気づいて、話す―『ことばと考える力』を育む絶好の教材だと感じたよ!

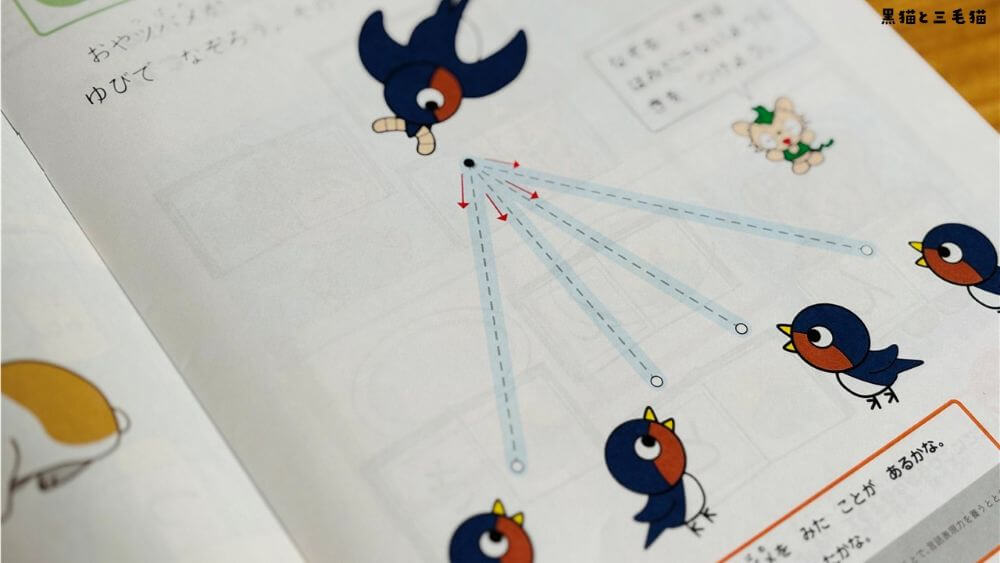

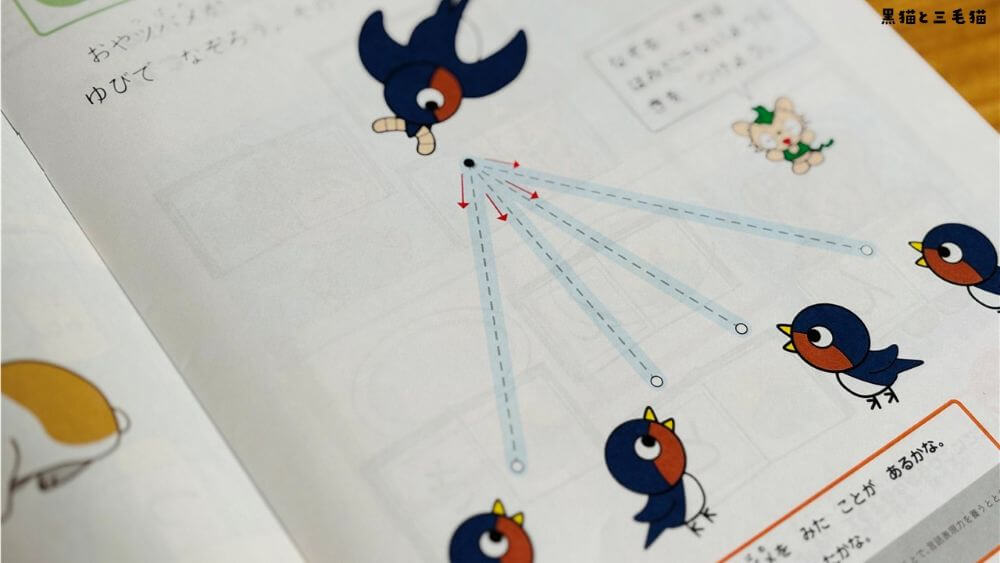

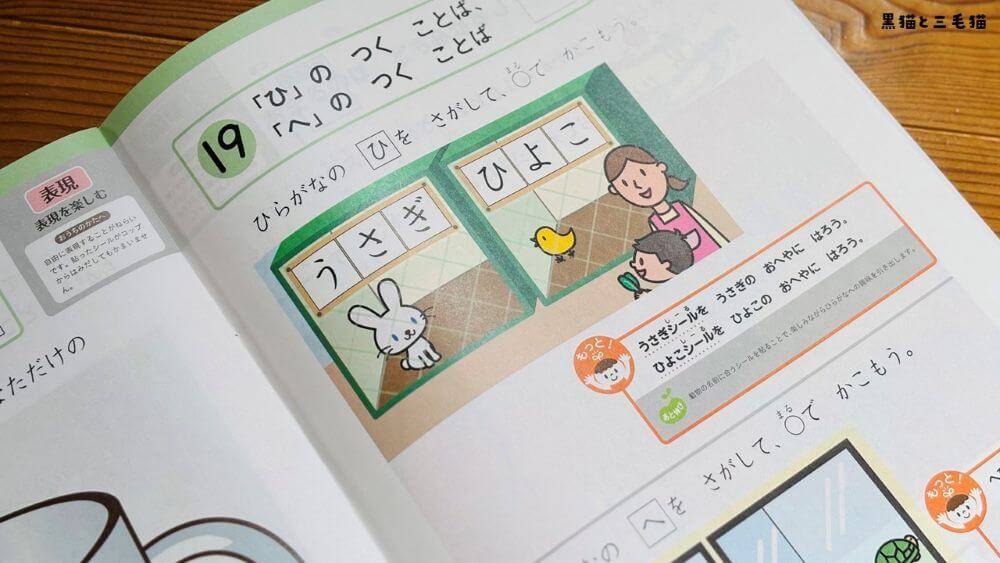

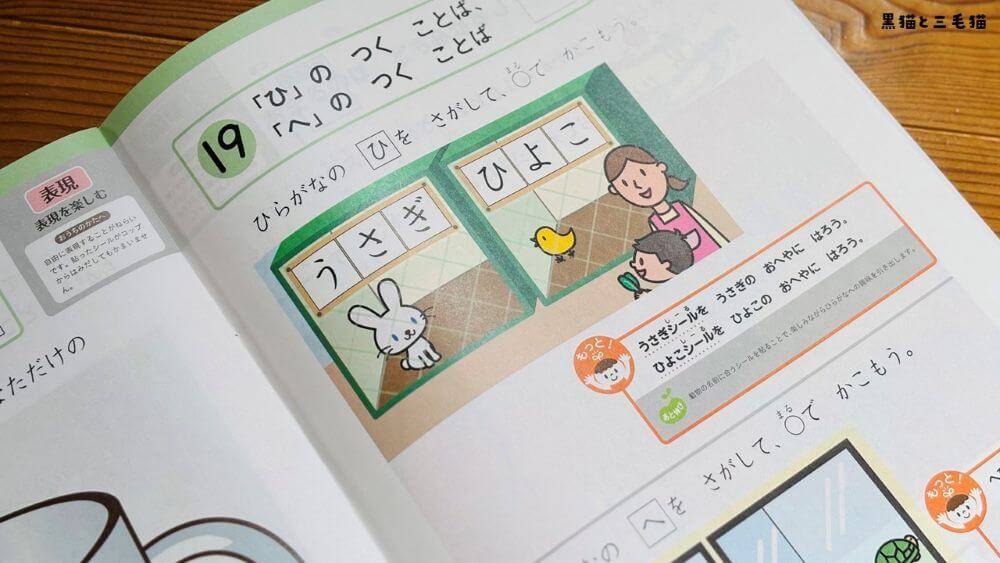

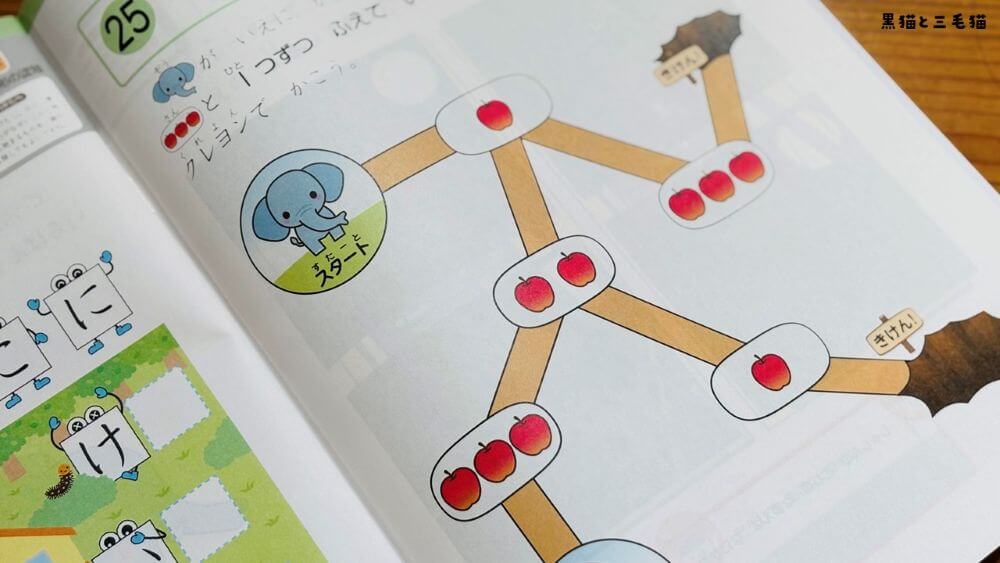

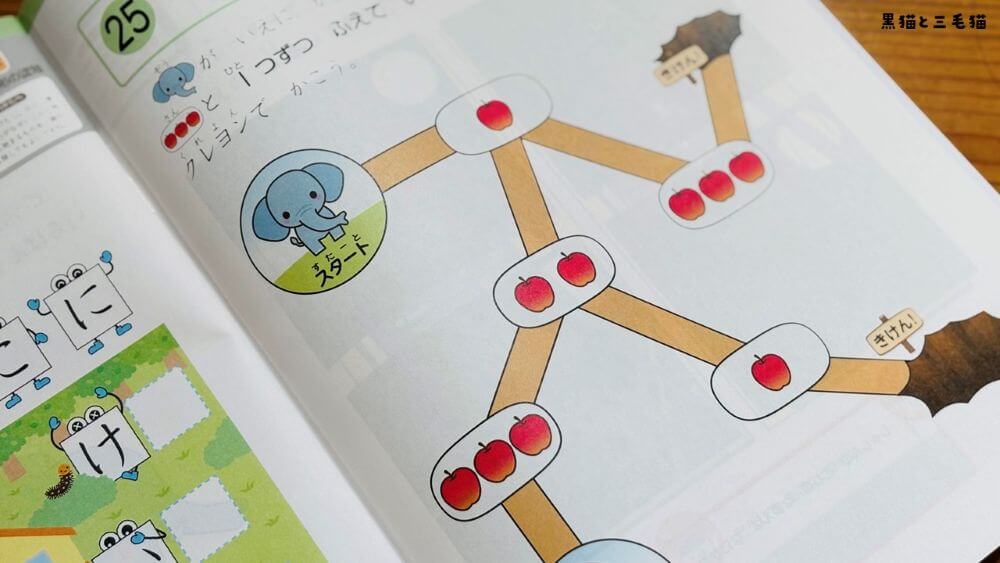

ワーク教材『かんがえるちからワーク』

『かんがえるちからワーク』は、1日1〜2ページのペースで取り組める、平日向けの紙ワーク教材です。

「ことば」「数・形」「運筆」など、さまざまなテーマがバランスよく出題されており、1冊で約30回分の学習ができます。

年少コースでは、まだ鉛筆をしっかり持てない子も多いため、なぞる・つなぐ・丸をつけるといった操作が中心。

「クイズ感覚でひらがなに親しむ」ような問題も多く、学びの“はじめの一歩”として無理なく取り組める内容になっています。

また、『ぺあぜっと』と連動した問題も含まれており、体験とワークがつながる設計はZ会ならではの特徴です。

提出課題「ワークシート」

毎月のまとめとして取り組むのが『ワークシート』です。

Z会の専用アプリから提出すると、担任制の先生からコメント付きで返却されます。

返却されるのは、子ども向けのメッセージと保護者向けのアドバイスの2種類。

取り組みを一緒に振り返る時間が、親子の成長の機会にもなります。

また、提出することで「努力賞ポイント」がもらえ、子どものやる気アップにもつながっています。

努力賞ポイントとは

『ワークシート』提出ごとにポイントがたまり、図書カードなどと交換できるZ会独自の制度です。

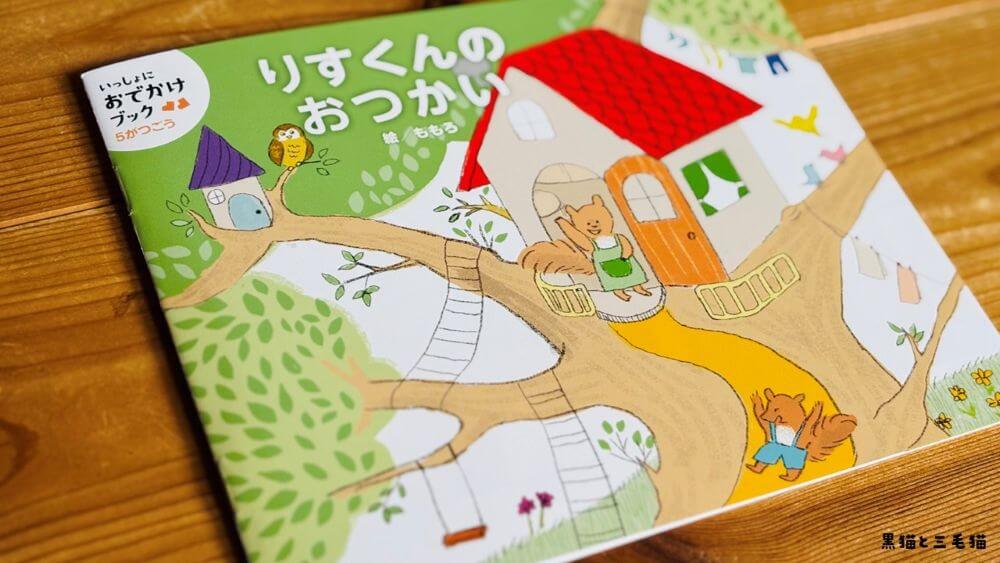

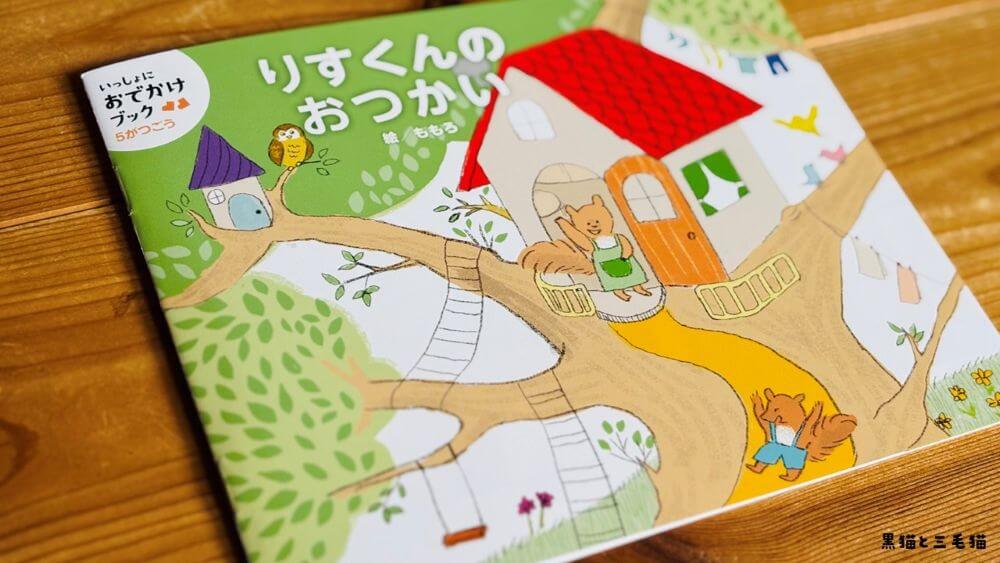

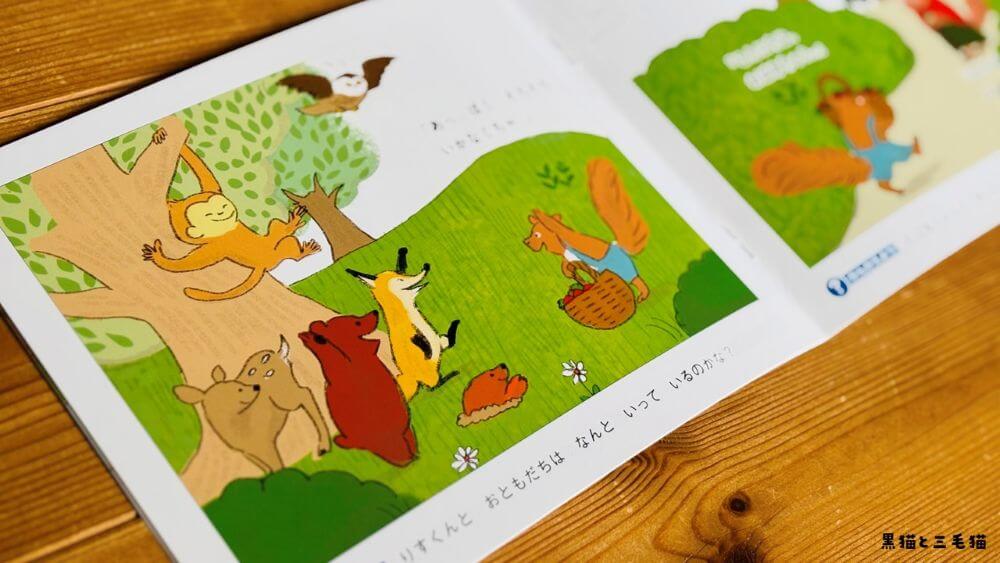

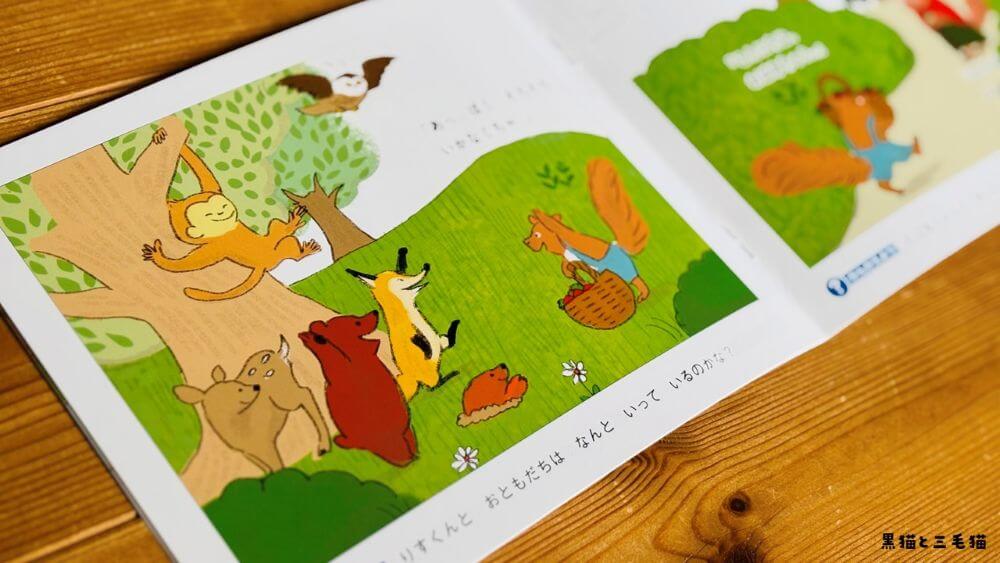

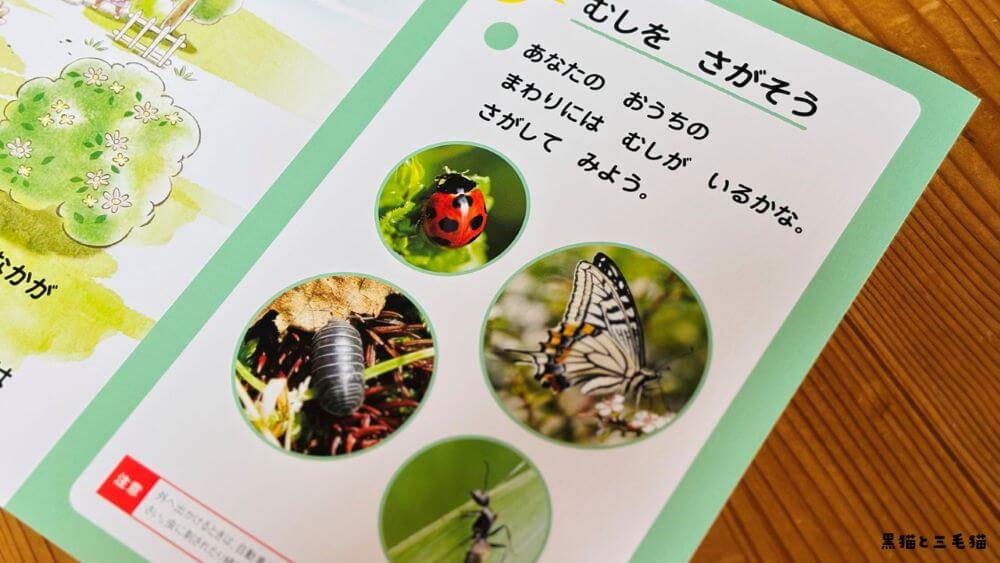

『いっしょにおでかけブック』は小さな絵本教材

『いっしょにおでかけブック』は、持ち運びしやすいサイズの絵本型教材。

物語の中に「さがし絵」や「かずクイズ」などの要素が散りばめられており、ことばの力や観察力を楽しく育てられる構成です。

外出先やすきま時間でも使いやすく、移動中の知育アイテムとして重宝します。

『ぺあぜっとi』は保護者向けのサポート冊子

『ぺあぜっとi』は、ぺあぜっとの狙いや声かけのヒントをまとめた保護者向けの冊子です。

子どもの発達や関わり方についてのミニコラム、絵本紹介なども掲載されていて、読み物としても役立ちます。

声かけのヒントがあると親も安心だね。

Z会年少コースで感じた、子どもの4つの変化

子どもがZ会年少コースを受講して、「学習面」だけでなく「気持ちや取り組む姿勢の変化」も感じられました。

ここでは、実際にわが家の長男に見られた4つの具体的な変化を紹介します。

- ひらがなの多くを読めるようになった

- できごとをつなげて話せるようになった

- 提出課題を通じて「がんばったね」が自信になった

- 正解よりも「自分で考える」姿勢が育った

ひらがなの多くを読めるようになった

『かんがえるちからワーク』では、形の似た文字を見分ける課題があり、それをきっかけにひらがなを区別する力が育ってきたと感じました。

もともと『ひらがな=ことばにつながるもの』という感覚はあったようですが、Z会のワークをきっかけにひらがなへの興味を持つようになりました。

その後、自分の名前に使われている文字から読み始め、「これ、何て読むの?」と聞いてくる場面もみられるように。

年少のうちに、ひらがなの清音(46文字)の多くは読めるようになりました。

『スラスラ読める』という段階ではありませんが、「文字に興味を持ったこと」が読む力の入り口になったのは、Z会の影響が大きいと感じています。

できごとをつなげて話せるようになった

Z会の『ぺあぜっと』には、「やってみる → 話してみる」という流れが自然に生まれる課題が多くあります。

取り組んだことを思い出しながら順序立てて話す習慣が少しずつ身についてきました。

最近では、「コップに水いれてね、それでジャーってこぼれちゃったの」といったように、接続詞を使って文をつなげる“複文”で話す場面も見られるように。

親子でのやりとりの中で、体験を振り返って話すことが、ことばの発達にとってもよい刺激になっていると感じています。

提出課題を通じて「がんばったね」が自信になった

毎月の「ワークシート」を提出し、担任の先生からコメントつきで返却されます。

コメントが届くたびに、子どもは「またやりたい!」と嬉しそうな様子でした。

自分のがんばりが認められることで、「次もやってみよう」という気持ちが育ち、自信にもつながっているように感じます。

親子で一緒にコメントを読む時間も、Z会ならではのうれしい習慣になっています。

正解よりも「自分で考える」姿勢が育った

Z会の教材では、正解させることよりも「どう思う?」と考えを引き出す流れが重視されています。

以前は自信がない時には答えようとしなかったり、「わかんない」とあきらめてしまったりするときもありました。

でも最近では、「うーん…〇〇かな?」と自分で考えながら答える姿が見られるようになりました。

これは教材の設計と、親の声かけの工夫がセットになっているからこその効果だと感じています。

この「考える姿勢」が身についたことは、今回の受講でみられた変化の中でもっともうれしい変化です。

\ 公式サイトはコチラ!/

Z会年少コース:親の視点で感じたよい点・気になる点

Z会幼児コース年少を実際に使ってみて、「ここがよかった」と思えた点もあれば、「ここは少し大変だった」と感じた場面もありました。

ここでは、親の視点から見た“リアルな感想”を、よい点・気になる点に分けて紹介します。

親の視点で感じた、Z会幼児コース年少のよい点

まずは、よいと感じたことを4つ紹介します。

遊び感覚で取り組める体験課題が豊富

Z会の『ぺあぜっと』は、いかにも「お勉強」という感じがしない課題ばかり。

子どもにとっては遊びの延長のように感じられるようで、「今日はこれやってみたい!」と自分から声をかけてくれることもあります。

楽しい体験の中で「考える→試す→話す」という流れが自然に生まれるのが、Z会らしさだと感じました。

遊びながらことばや思考の土台が育つ教材設計になっているよ!

提出課題とコメント返却のしくみが嬉しい

年少さんでは珍しい「提出課題」があり、専用アプリから送ると、担任の先生からコメントつきで返却されます。

親向けのアドバイスと、子どもへのあたたかいメッセージが添えられていて、親子で一緒に読む時間が毎月のちょっとした楽しみに。

「がんばったね!」と他者から認められる経験が、子どもの自信につながっているように思います。

教え込むより“一緒に楽しむ”姿勢を後押ししてくれる

Z会の教材は「こう教えてください」ではなく、「こう声をかけてみては?」という提案が多く、親も気負わずに取り組めました。

「どうしてそう思ったの?」「やってみてどうだった?」と自然に問いかけるようになり、会話の質が変わったように思います。

“親が先生”ではなく“いっしょに楽しむパートナー”として関われるのが、Z会ならではのよさです。

親の視点で感じた、Z会幼児コース年少の気になる点

次に気になったことを2つ紹介します。

忙しいと取り組みが後回しになることも

Z会の体験課題は、ある程度の準備や関わりが必要なため、親の時間と余裕がないと「今日は無理かも…」となってしまうことがあります。

取り組みやすい内容とはいえ、毎日忙しいご家庭には少しハードルに感じる場面もあるかもしれません。

子どもが1人では進めづらい

基本的に親子で取り組むことを前提にした教材なので、「子どもが1人でどんどん進めてほしい」というスタイルには向いていません。

そのため、「親がつきっきりで関わるのは難しい」と感じるご家庭には、別のスタイルの教材のほうが合っている場合もあるでしょう。

Z会年少コースが合っているのは、こんなご家庭・お子さん

Z会幼児コース年少は、親子のやりとりを大切にしながら、“考える力”や“学びの土台”を育てていきたいご家庭に向いています。

特に以下のようなご家庭やお子さんにおすすめです。

親子の時間を大切にしたいご家庭

Z会の教材は、親子で一緒に取り組むことを前提とした設計。

「教える」ではなく「一緒に楽しむ」スタイルなので、子どもの気づきや発言を大切にしたい方にぴったりです。

ひらがなに少しずつ親しんでいきたいお子さん

『かんがえるちからワーク』では、ひらがなを少しずつ認識できるよう工夫された課題が組まれています。

年度の前半はひらがな1文字ずつ形に慣れる内容、後半では短いことばに触れる構成で、これからひらがなを読めるようになるお子さんにちょうどよいレベルです。

数の感覚を身につけていきたいお子さん

数をただ言うのではなく、「5つ」といったモノの個数を数える『数の概念』を理解する内容が含まれています。

具体的には、年少さんのうちに「1~10」の数の概念を学びます。

数の基礎的な概念を、感覚として身につけていきたい時期に適しています。

遊びながら「考える力」を育てたい方

『ぺあぜっと』の体験課題は、遊びのようでありながら「問いかけ → 試す → 話す → 考える」といった流れが自然に生まれるように設計されています。

楽しく取り組みながら、思考の芽を育てたい方に向いています。

Z会年少コースでよくある質問

Z会年少コースについて、よく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。

受講前に気になるポイントを確認しておきたい方は、ぜひチェックしてみてください。

- 教材は毎月どれくらいのボリューム?

-

毎月届く教材は、体験課題『ぺあぜっと』とワーク教材『かんがえるちからワーク』が中心です。

『ぺあぜっと』は月4回分の体験(計18ページ前後)、『かんがえるちからワーク』は約30回分のワーク(32ページ前後)です。

平日はワーク、休日は体験課題という使い分けがしやすい分量です。

- 提出課題はいつ、どうやって出すの?

-

その月の学習が終わったら、「ワークシート(提出課題)」に取り組みます。

Z会の専用アプリから写真を撮って送るだけでOK。アプリの操作はシンプルで、初めてでもスムーズに提出できます。

提出すると、数週間以内に担任の先生からコメント付きで返却されます。

- 教材の準備はどのくらい手間?

-

体験課題に必要な道具は、はさみや折り紙、紙コップなど身近なものが中心ですが、月によっては食材などを用意することもあります。

そのため、思い立ったときにすぐ取りかかるのが難しいと感じることもあるかもしれません。

とはいえ、Z会では「準備も子どもと一緒に行うこと」を推奨しており、その過程自体も学びの一部として大切にされています。

- Z会と他の通信教材で迷っています…

-

Z会の大きな特徴は、「体験とワークの両輪」と「親子の対話」を重視している点です。

「一人で学んでほしい」「タブレットで効率よく進めたい」と考えるご家庭には、他の教材のほうが合っているかもしれません。

一方で、「遊びながら考える力を育てたい」「親子の時間を大切にしたい」という方には、Z会はとても相性の良い教材です。

まずは資料請求をして、教材の雰囲気を確かめてみるのがおすすめです。

写真付きの案内やお試し教材も届くので、お子さんとの相性をじっくり検討できます。

\ 料請求できる公式HPはこちら! /

まとめ

Z会幼児コース年少は、親子での関わりを通して「考える力」や「ことばの力」を育てることを大切にした教材です。

体験型の課題『ぺあぜっと』と、ワーク教材『かんがえるちからワーク』の“両輪”で、遊びのような感覚の中で、自然と学びの芽が育っていくように感じました。

正直、親の関わりはある程度必要ですが、「一緒に考える」「一緒にやってみる」ことを楽しみながら取り組みたいご家庭には、ぴったりの教材です。

「ひらがなに興味を持った」「順序立てて話すようになった」など、実際に子どもにみられた変化が、Z会の魅力を物語っているように思います。

- 「家庭での学びを大切にしたい」

- 「遊びの中で思考力やことばの力を育てたい」

そんな方は、ぜひZ会幼児コースをチェックしてみてくださいね。

\ 資料請求はこちらから!/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント