年長の1年間は、小学校入学を見すえた大切な時期。

「自分で考える力を育てたい」「学習習慣をつけたい」と考えるご家庭も多いのではないでしょうか。

そんな家庭に選ばれているのが、幼児教材として高い評価を受けている『Z会幼児コース』です。

この記事では、わが家で『Z会幼児コース年長』を実際に受講した体験をもとに、教材の内容や感じた効果、入会前に知っておきたい注意点などを紹介します。

「Z会って難しい?子どもに合うのかな?」と迷っている方のヒントになれば嬉しいです。

みけねこ

みけねこ

- ブログ運営者「くろねこ」の同僚で言語聴覚士として働く母親

- 幼児教育は「家庭での丁寧な関わりが大切」と考える『紙教材派』

- 子どもに合った幼児教材選びを実践中

みけねこの長男、4月生まれ

みけねこの長男、4月生まれ

- Z会は年少から受講中。

- 新しいことに不安を感じやすく、気に入らないことは避けがち。

- ダダをこねて親を困らせる場面もありますが、一度やると決めたことには粘り強く取り組むタイプ。

\ 公式サイトを今すぐチェックしてみる /

Z会幼児コース年長の概要

Z会幼児コース年長は、「自分で考える力」を育てることに力を入れた幼児向け通信教材。

「体験課題」と「紙のワーク」を組み合わせ、楽しく学ぶ中で小学校入学に向けた準備を進めていきます。

主な特徴を表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 教材名 | Z会幼児コース 年長 |

| 対象年齢 | 年長(5~6歳) |

| 教材の構成 | 紙教材(ワーク/体験教材)、提出課題、デジタル教材 |

| 学習時間の目安 | 平日5~10分、休日15~50分 |

| Z会独自の特徴 | 体験教材、提出課題があること |

| 保護者の関り | 体験教材で多く必要 |

体験教材を取り入れ、「自分でかんがえる力」を育てる方針が、多くの保護者から高い評価を受けています。

Z会は満足度No.1の実績あり(10年で5回最優秀賞)

Z会幼児コースは、保護者からの満足度が非常に高い教材です。

その証拠に、『イード・アワード』通信教育 幼児部門で、過去10年間に5回、最優秀賞を受賞しています。

『イード・アワード』は、実際に3ヶ月以上通信教育を利用した保護者を対象にした顧客満足度調査。

受賞歴の多さは、Z会の一貫した教育方針と、考える力を大切にした教材内容が、多くの家庭に支持されていることを示しています。

Z会幼児コース年長の受講料

Z会幼児コース年長の受講料は、支払い方法によって月あたりの金額が変わります。

以下は2025年度の料金(税込)です。

| 支払い方法 | 月あたりの料金(税込) | 一括払い総額(税込) |

|---|---|---|

| 12ヶ月一括払い | 3,383円 | 40,596円 |

| 6ヶ月一括払い | 3,781円 | 22,686円 |

| 毎月払い | 3,980円 | ― |

長く続けるなら、一括払いがお得!

Z会幼児コース年長の内容

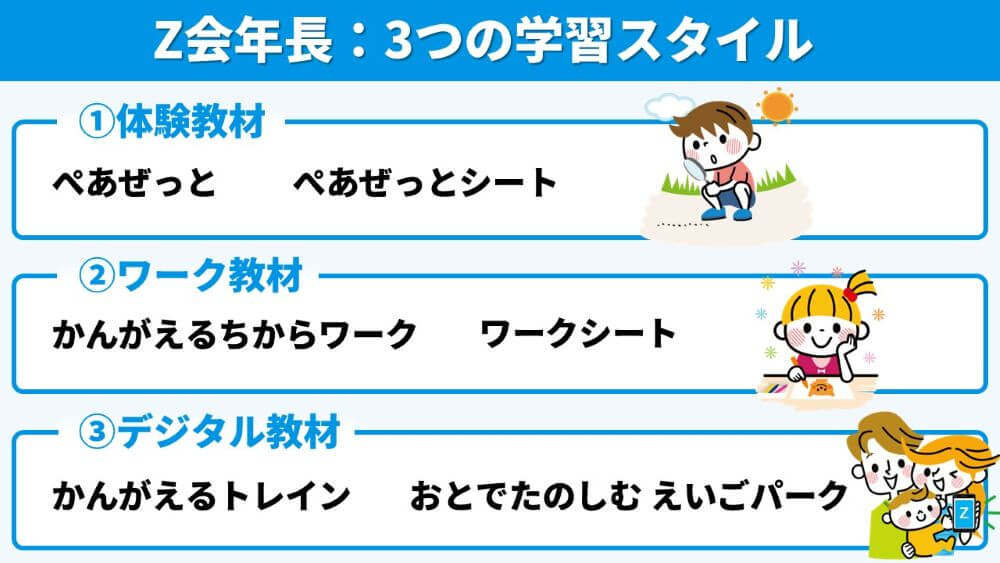

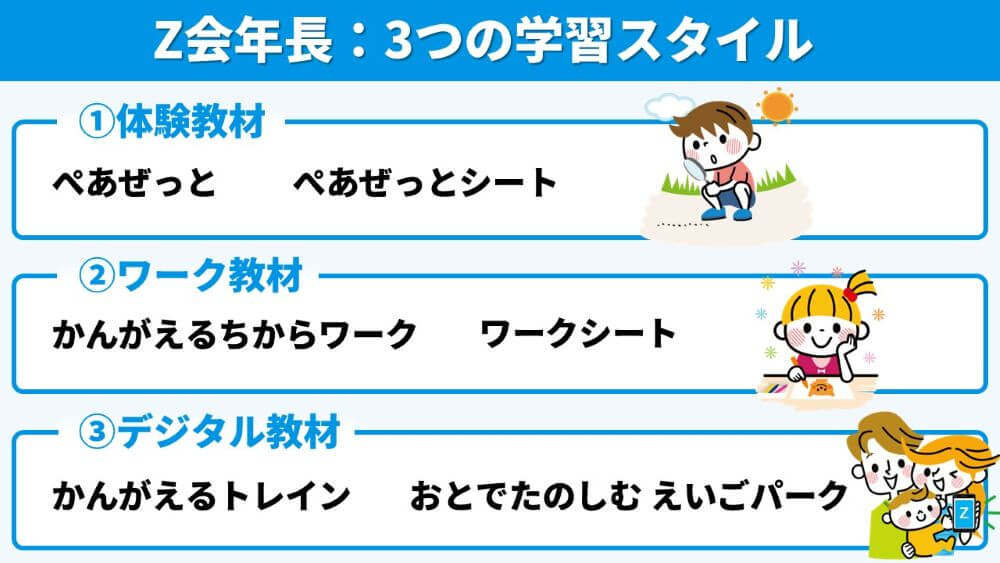

Z会幼児コース年長の特徴は、『体験教材とワーク教材の“両輪”』で子どもの力を育てること。

加えて、デジタル教材も組み合わさることで、視覚・聴覚・実体験といった多様な感覚を通じて、学びより深く定着させていく設計になっています。

教材は、①体験、②ワーク、③デジタルの3つの学習スタイルに分かれ、それぞれに2種類の教材が用意されています。

ここからは、3つの学習スタイルごとに、各教材の内容を詳しく見ていきます。

①体験教材

Z会の大きな特徴のひとつが、毎月届く体験型教材です。

親子で一緒に取り組むことを前提にしており、家庭の中で「実際にやってみる」ことを大切にしています。

教材は冊子として届き、活動に使う材料は家庭で用意するスタイルです。

特殊なものは使わず、家にあるものや身近なお店で手に入るもので取り組めるように工夫されています。

体験教材は、次の2つで構成されています。

ぺあぜっと

『ぺあぜっと』は、料理や工作、自然観察などの体験を通して、子どもの「なんで?」「どうして?」という疑問や探求心を引き出す教材です。

たとえば「うちわづくり」の回では、「骨のあるうちわ」と「骨のないうちわ」を作り、風の強さを比べることで“骨の役割”を実感する内容でした。

こうした体験を通して、子どもは考える力・生活への関心・表現力を自然に育んでいきます。

親子の会話交えながら取り組むことで、学びの楽しさも広がります。

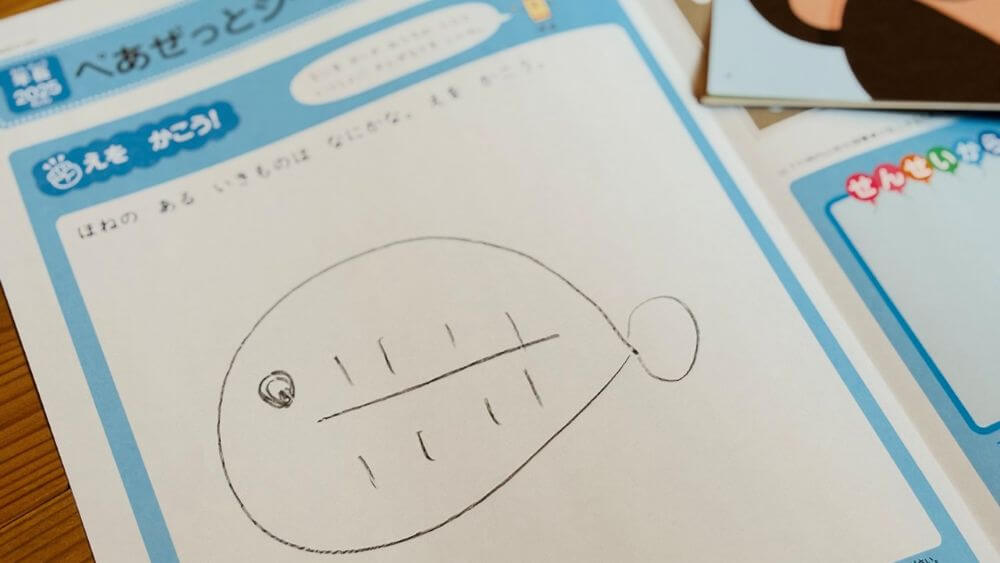

ぺあぜっとシート

「ぺあぜっと」のあとに取り組むのが『ぺあぜっとシート』です。

体験して感じたことや考えたことを、絵や言葉で表現する提出課題で、担任の先生に送ることでフィードバックがもらえる仕組みになっています。

「できたことを伝える」経験が、子どもの自己肯定感や表現力の育成にもつながります。

『体験→会話→表現』の流れが、学びの定着を深めてくれます。

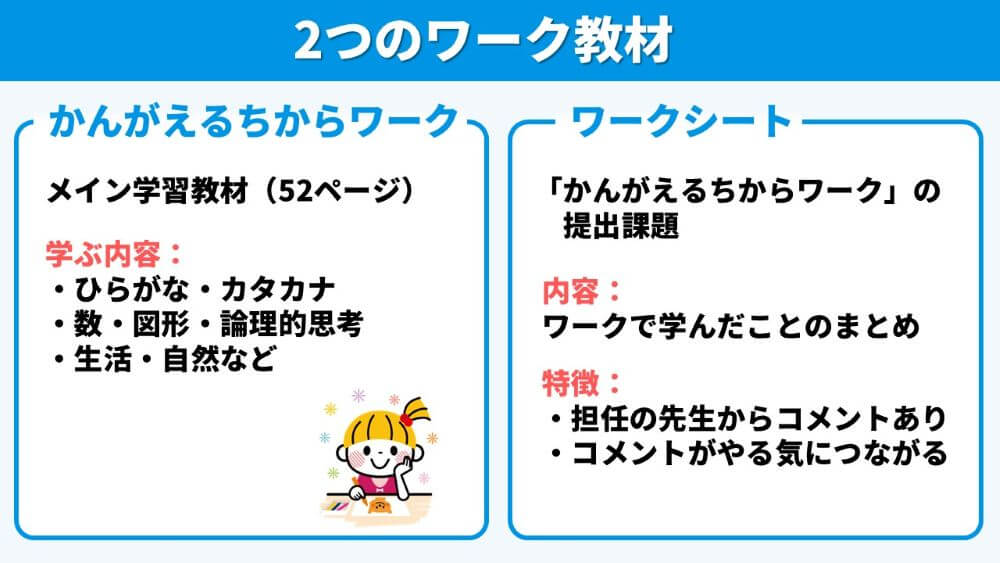

②ワーク教材

ワーク教材は、小学校入学に向けて学習の基礎力を身につけることを目的とした教材です。

Z会では「自分で考えて解く力」を大切にしており、問題の量や難易度も、年長の発達に合った設計になっています。

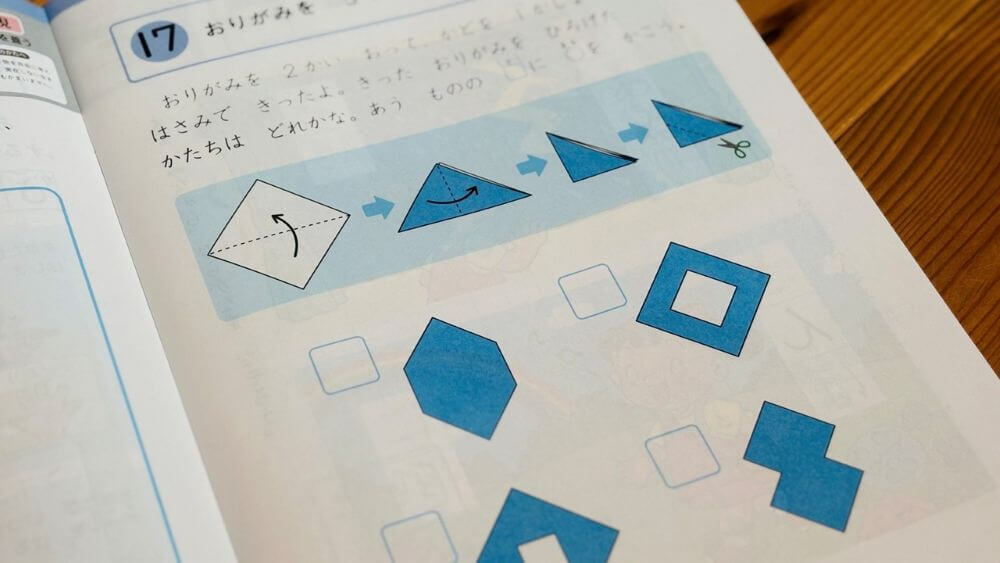

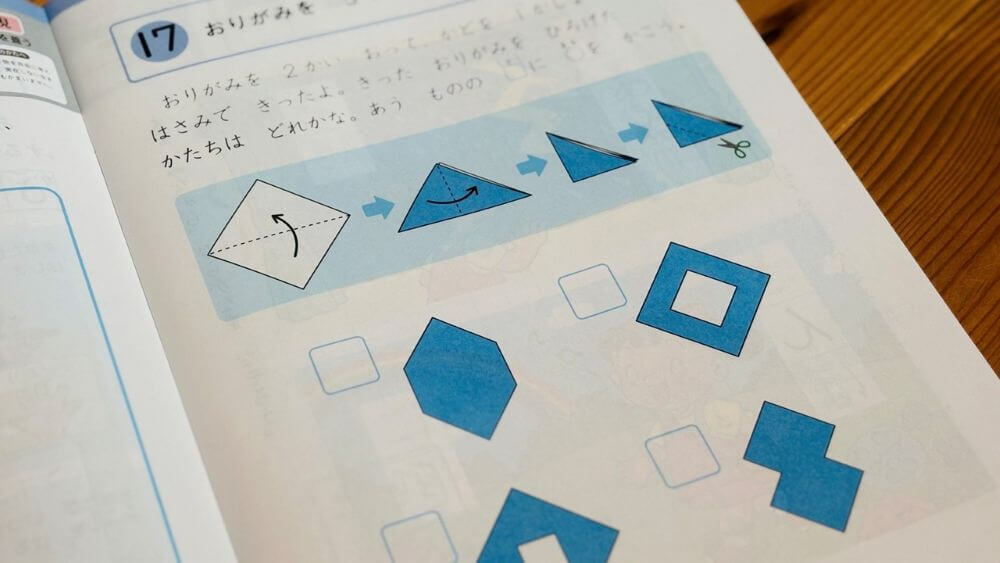

かんがえるちからワーク

『かんがえるちからワーク』は、文字・言葉・数・図形・生活常識などをバランスよく学べるワーク教材。

単に知識を詰め込むのではなく、「よく考えてから答える」ことを促す問題が中心に構成されています。

全52ページで構成されており、鉛筆で書き込んだり、シールを貼ったりしながら楽しんで取り組める内容です。

飽きずにコツコツ続けられる内容です。

ワークシート

『ワークシート』は、「かんがえるちからワーク」の内容に関連した提出課題。

ワークに取り組んだことを自分なりにまとめて表現する構成になっており、提出すると丁寧なフィードバックがもらえます。

「先生に見てもらえる」という体験は、子どものやる気や達成感を育てる貴重な機会になります。

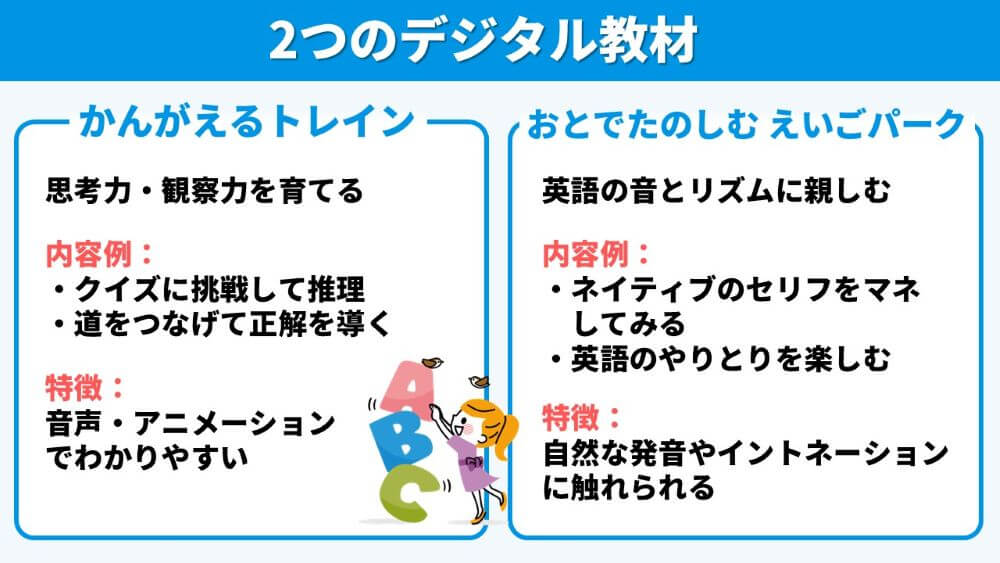

③デジタル教材

Z会幼児コース年長では、紙教材に加えて、タブレットやスマートフォンで取り組めるデジタル教材も用意されています。

音や動きのある学習体験を通して、子どもの興味を引き出しながら、楽しく力を伸ばすことができます。

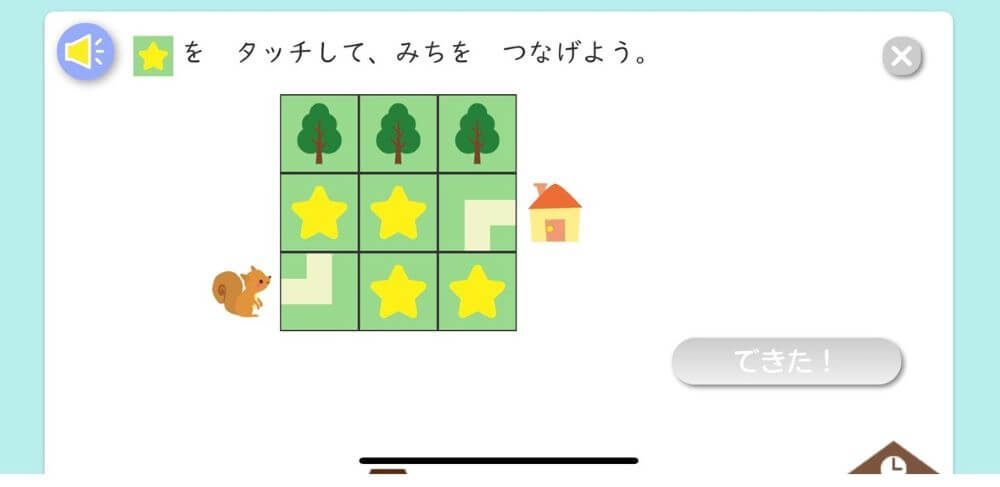

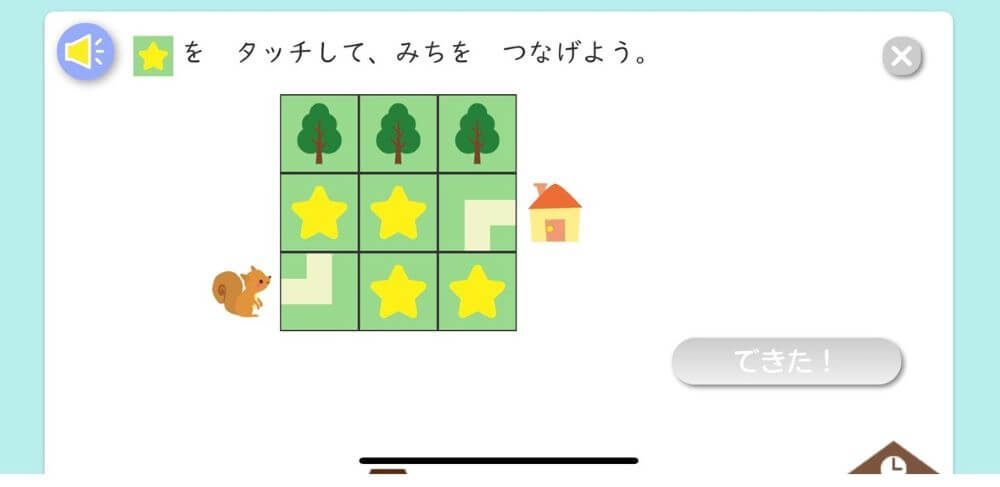

かんがえるトレイン

『かんがえるトレイン』は、音声や動画を使って「考える楽しさ」を体感できるデジタル教材。

画面の動きに合わせてクイズに答えたり、観察して推理する問題に取り組んだりと、考える力を自然に引き出す構成になっています。

視覚や聴覚の刺激を活かすことで、集中しやすく、理解も深まりやすいのが特長です。

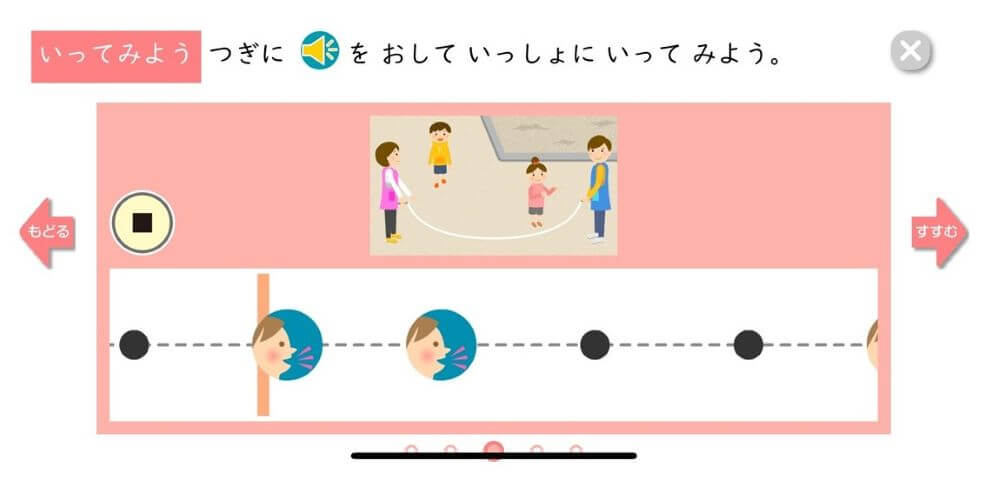

おとでたのしむ えいごパーク

『おとでたのしむ えいごパーク』は、英語の音やリズムに親しむ英語コンテンツです。

ネイティブの発音を聞いたり、一緒にマネして発音したりと、遊びながら英語の“耳”を育てる内容になっています。

デジタル教材は幼児期に大切な「音の感覚」を育てるのに適しており、紙教材では補いにくい部分をカバーしてくれます。

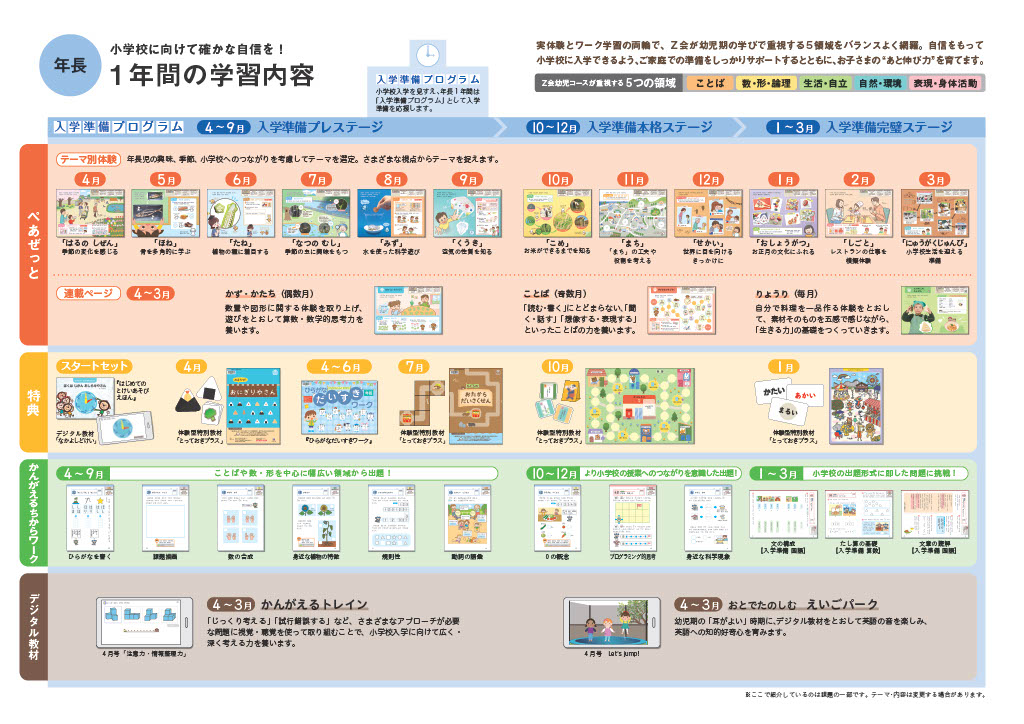

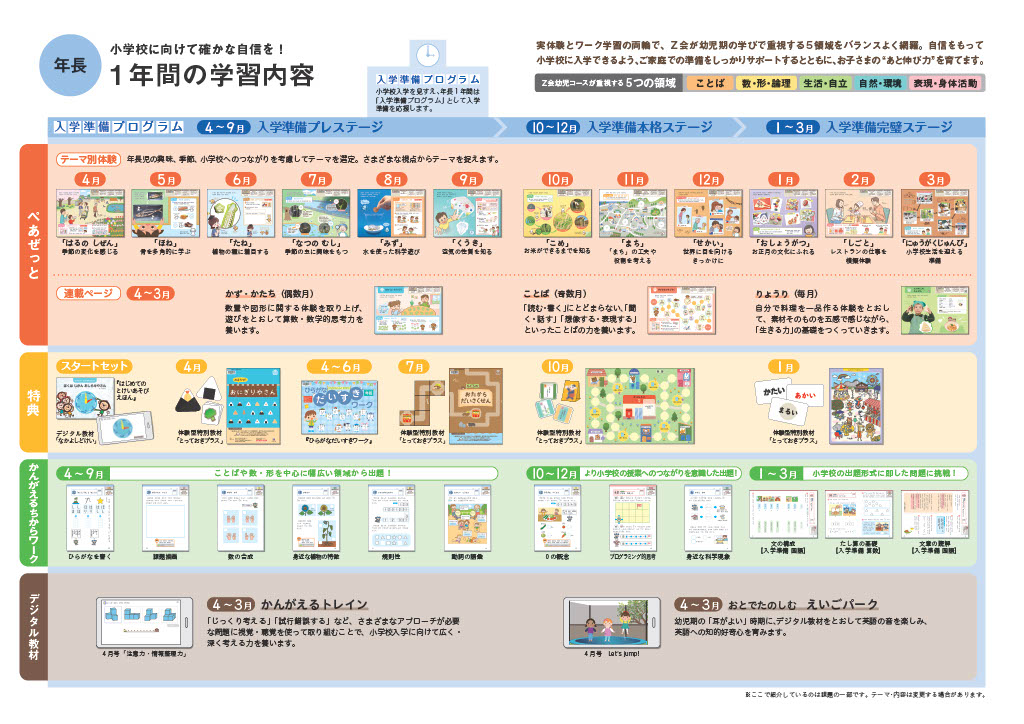

Z会幼児コース年長の年間ラインナップ

Z会幼児コース年長では、1年間を通して、季節や生活に関連した多彩なテーマで学びを深めていく構成になっています。

体験教材『ぺあぜっと』とワーク教材『かんがえるちからワーク』は、毎月のテーマに沿って連動しており、「体験」と「学び」が自然につながる工夫がされているのが特長です。

また、1年間のカリキュラムは、次の3つのステージに分かれています:

- 4〜9月:入学準備プレステージ

- 10〜12月:入学準備本格ステージ

- 1〜3月:入学準備完璧ステージ

特に1〜3月は、小学校の出題形式に即した問題に挑戦する内容になっており、入学直前に「自信をもって取り組む力」が育つよう設計されています。

下の画像は、2025年度の年間ラインナップ(公式資料)です。

月ごとの学びの内容やねらいを、参考にしてみてください。

Z会幼児コース年長の『よい口コミ』

Z会幼児コース年長を実際に受講して、親として感じた子どもの変化や成長を、口コミとして紹介します。

親の立場から見たリアルな気づきが、受講を検討している方の参考になればうれしいです。

- 自分の経験を筋道たてて話せるようになった

- 学習習慣が身についた

- 自信を高める活動ができた

- 時計を見て時間を確認するようになった

自分の経験を筋道たてて話せるようになった

Z会の提出課題では、子どもが自分の体験を言葉にして表現する場面があります。

わが家でも、課題に取り組む中で、親子で出来事を振り返りながら話す時間が自然と生まれました。

ある月の『ぺあぜっと』では、「骨のある生き物」をテーマに、アジの塩焼きを作って食べながら、骨の様子を観察する体験がありました。

その後の提出課題『ぺあぜっとシート』では、「骨のある生き物」を描く内容になっており、体験をもとに話を整理する機会となりました。

「いつ・誰と・どこで・何をしたか」を順番に問いかけながら会話を重ねることで、子どもは少しずつ自分の言葉で伝えられるように。

最初は断片的だった話し方も、今では筋道を立てて、はっきりとした口調で話せるようになったと感じています。

体験を通じて、話の構成力が育ちました。

学習習慣が身についた

私は小学校入学に向けて、「毎日少しでもいいから机に向かう習慣をつけたい」と考えていました。

『かんがえるちからワーク』は、1ページごとに1つの内容になっており、毎日1ページずつ取り組んでも1ヶ月分以上の分量があります。

長男の場合、1ページは2〜3分ほどで終わることが多く、少し物足りないくらいの内容でした。

でも今振り返ると、その“物足りないくらいの分量”がかえってよかったように思います。

無理なく続けられたことで、「毎日机に向かうこと」が自然な習慣になっていきました。

わが家では、私が夕食を作っている間に、リビングのテーブルで取り組むのが定番の流れでした。

責任をもってやりとげる力が育った

『ぺあぜっと』では、毎月の体験教材として料理作りがあります。

わが家では、料理に使う食材の買い出しも子どもに任せるようにしていました。

スーパーで必要な金額を渡し、「自分で考えて選ぶ」経験を毎月積み重ねました。

こうした経験は、普段の生活の中でもできることかもしれません。

でも、「今月はこの料理を作る」という明確な目的があり、それを毎月くり返すからこそ、子どもも「自分の役割」として意識しやすかったように思います。

料理そのものに学びはありますが、わが家では買い物の経験こそが、子どもの成長につながったと感じています。

毎月任せる中で、自分の役割に責任をもって取り組む力が育ったと思います。

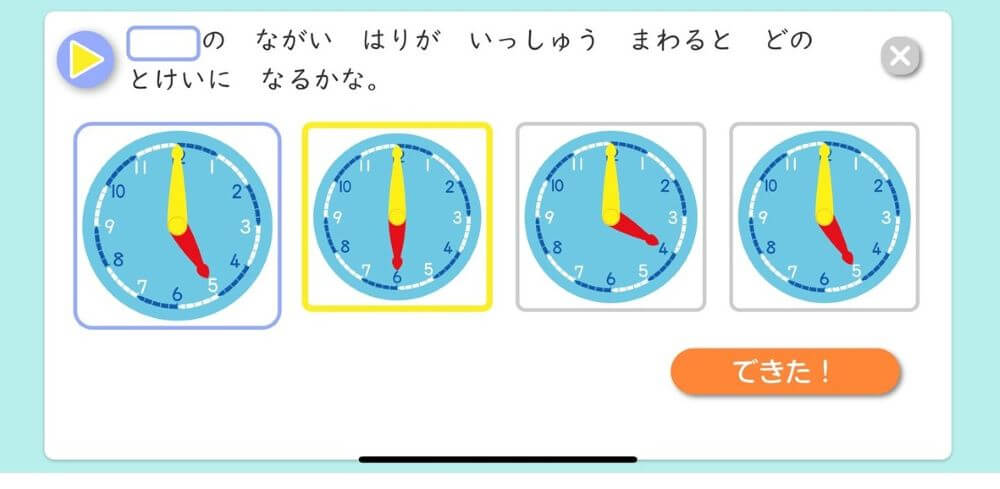

時計を見て時間を確認するようになった

時計の読み方は、Z会のデジタル教材を通して、少しずつ身についていきました。

わが家では、学びを日常生活につなげたいと思い、子どもの理解に合わせて声かけを工夫しました。

たとえば「〇時」がわかるようになったタイミングで、「2時になったらお出かけしようね」と具体的な予定を伝えるようにしました。

さらに、「〇時半」が理解できるようになってからは、「1時半になったら公園に行こうね」と、少しずつ時計を使った会話を広げていきました。

こうした声かけを重ねるうちに、時計を見る習慣が自然と身についていったと感じています。

\ ↓公式サイトで確認する↓/

Z会幼児コース年長の『悪い口コミ』

Z会幼児コース年長にはよい点が多くありましたが、実際に受講してみて「ここは少し大変だった」「合う・合わないがありそう」と感じた点もありました。

ここでは、私が気になった点を紹介します。

- 親のサポートが負担になる

- タブレット学習の方が子どもウケがいい

親のサポートが負担になる

Z会幼児コースは、他の通信教材に比べて、親のサポートが多めだと感じました。

わが家では目的を持って楽しみながら取り組んでいたため、それほど負担には感じませんでしたが、家庭の状況によっては大変に感じる場面もあると思います。

具体的には、以下のような場面でサポートが必要になります。

- 体験教材『ぺあぜっと』での活動の準備や付き添い

- ワーク教材で子どもがつまずいたときの声かけや補助

- 提出課題をアプリで送信する手続き

特に『ぺあぜっと』は、親子で一緒に取り組むことが前提の内容なので、時間に余裕のない家庭では負担に感じることもあるかもしれません。

タブレット学習の方が子どもウケがいい

わが家では、「書く力を大切にしたい」という考えから、紙教材中心のZ会を選びました。

ただ、子どもが友だちの家で「すまいるぜみ」のタブレットに触れたことで、強い憧れを持つようになりました。

Z会の教材はシンプルで落ち着いた作りですが、タブレットのような視覚的な楽しさや仕掛けは少なめ。

そのため、子どもによっては物足りなく感じることもあると思います。

今でも、「タブレットがいい」と言うことがあります…

入会前に知っておくと安心!Z会の難易度

「Z会はむずかしい」という声を見かけることがあります。

そこで、Z会幼児コース年長の実際の難易度と、こどもちゃれんじとの比較を紹介します。

受講前の不安を解消する参考になればうれしいです。

Z会幼児コース年長の難易度まとめ

ここでは、小学校の学習につながる内容(読み書き・数・時計)に絞って、Z会年長コースの難易度を紹介します。

Z会年長コースで扱う内容は、次のようになっています。

- ひらがなの読み:文を読む

- カタカナの読み:単語を読む

- ひらがなの書き:お手本を見ずに自分で書く

- カタカナの書き:なぞり書き

- 数の順番:50まで

- 数の合成・分解:10までの数の合成・分解、足し算・引き算の基礎

- 時計の読み:「〇時」「〇時半」まで(「〇分」は扱わない)

こどもちゃれんじと比べた難易度の印象

Z会の難易度をイメージしやすくするために、利用者の多い「こどもちゃれんじ」年長コースと比べた印象をまとめました。

| 項目 | Z会年長の印象 | こどもちゃれんじとの比較 |

|---|---|---|

| ひらがな・カタカナの読み書き | 標準的な内容で取り組みやすい | ほぼ同程度 |

| 数の学習 | 基本の範囲内で量もちょうどよい | ほぼ同程度 |

| 時計の読み | 「〇時」「〇時半」までに絞られている | こどもちゃれんじより少しやさしい |

| 思考力・推論問題 | パズル・条件整理などの非言語課題が豊富 | どもちゃれんじよりやや難しい |

| 読解問題 | 自分で読んで考える問題が1月以降にある | こどもちゃれんじより少し本格的な印象 |

どんな難易度か気になった方は、無料のおためし教材を取り寄せてみるのもおすすめです。

実際の教材を手に取ることで、お子さんとの相性や難易度の雰囲気がより具体的にわかります。

\ 資料請求できる公式サイトはコチラ /

よくある質問(Q&A)

Z会幼児コース年長を検討する中で、実際に気になったことや、よくある疑問をまとめました。

- 毎日どのくらいの時間がかかりますか?

-

公式の案内では、

- 体験教材『ぺあぜっと』:1回15~50分

- ワーク教材『かんがえるちからワーク』:1回5~10分

とされています。

わが家の場合、『ぺあぜっと』は記載通りでしたが、『かんがえるちからワーク』は2~3分ほどで終わることも多かったです。

- 紙の教材はどれくらいたまりますか?保管は大変ですか?

-

中心となる『ぺあぜっと』や『かんがえるちからワーク』はA4サイズですが、それより小さい冊子も一部あります。

紙教材だけの構成なので、1年分をまとめても本棚の幅20cmほどに収まり、保管はそれほど大変ではありません。

- 提出課題は毎月出さないといけませんか?

-

提出課題には「提出目標日(その月の月末)」が設定されていますが、実際には1年間いつでも提出可能です。

たとえば、2025年8月号の課題は、2026年8月31日まで提出できます。

提出しなくても催促されることはなく、自分のペースで取り組める仕組みになっています。

- 途中で退会できますか?

-

1か月から退会可能です。他の幼児教材のように「2か月以上の継続が必要」といった縛りがないため、始めやすく続けやすいのが特長です。

退会手続きはWeb上で完結するので、電話がつながらないといった心配もありません。

また、一括払いでも、受講月数に応じて返金される仕組みになっています。

まとめ

Z会幼児コース年長は、「小学校を意識した学び」を家庭で無理なく始められる教材です。

ワークと体験教材のバランスがよく、知識だけでなく「考える力」や「自分で取り組む姿勢」も育ててくれました。

紙教材中心の構成なので、落ち着いて取り組みたいご家庭には特に向いていると感じます。

一方で、親の関わりがある程度必要なため、その点は事前に知っておくと安心です。

わが家でも、Z会のおかげで日々の学びの時間が自然と生活の中に組み込まれました。

「机に向かう習慣がついた」「言葉で経験を伝える力が育った」など、入学前に大切にしたい力が身についたと感じています。

「うちの子に合うかな?」「最後の1年、どんな学び方がいいかな?」と迷っている方は、Z会幼児コース年長は一つの選択肢として、ぜひ検討してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

\ 公式サイトでチェックする! /

コメント